- Votre ville

- Votre Mairie

- Vos services

- Vos activités

- Participer

- Fresnes Demain

Parcours de la Mémoire

Les parcours de la mémoire ont été initiés en 2019. Le premier élément du parcours, intitulé Libération de Fresnes, détaille les combats de Fresnes et de la prison qui se sont déroulés le 24 août 1944. Il se trouve aux abords du monument de la Libération (avenue de la République), et a été inauguré lors de la commémoration du 75e anniversaire de la Libération le 25 août 2019.

D’autres pupitres et plaques ont été installés :

- Les 45 000, qui rend hommage aux 10 élus Fresnois déportés, emprisonnés ou fusillés durant la Seconde guerre mondiale ;

- Maurice Ténine, qui retrace la vile de ce conseiller municipal fresnois et résistant français déporté et fusillé à Châteaubriant en 1941.

- Le Clos de la Garenne, détaillant l’histoire de la résidence et le film qui y fut tourné

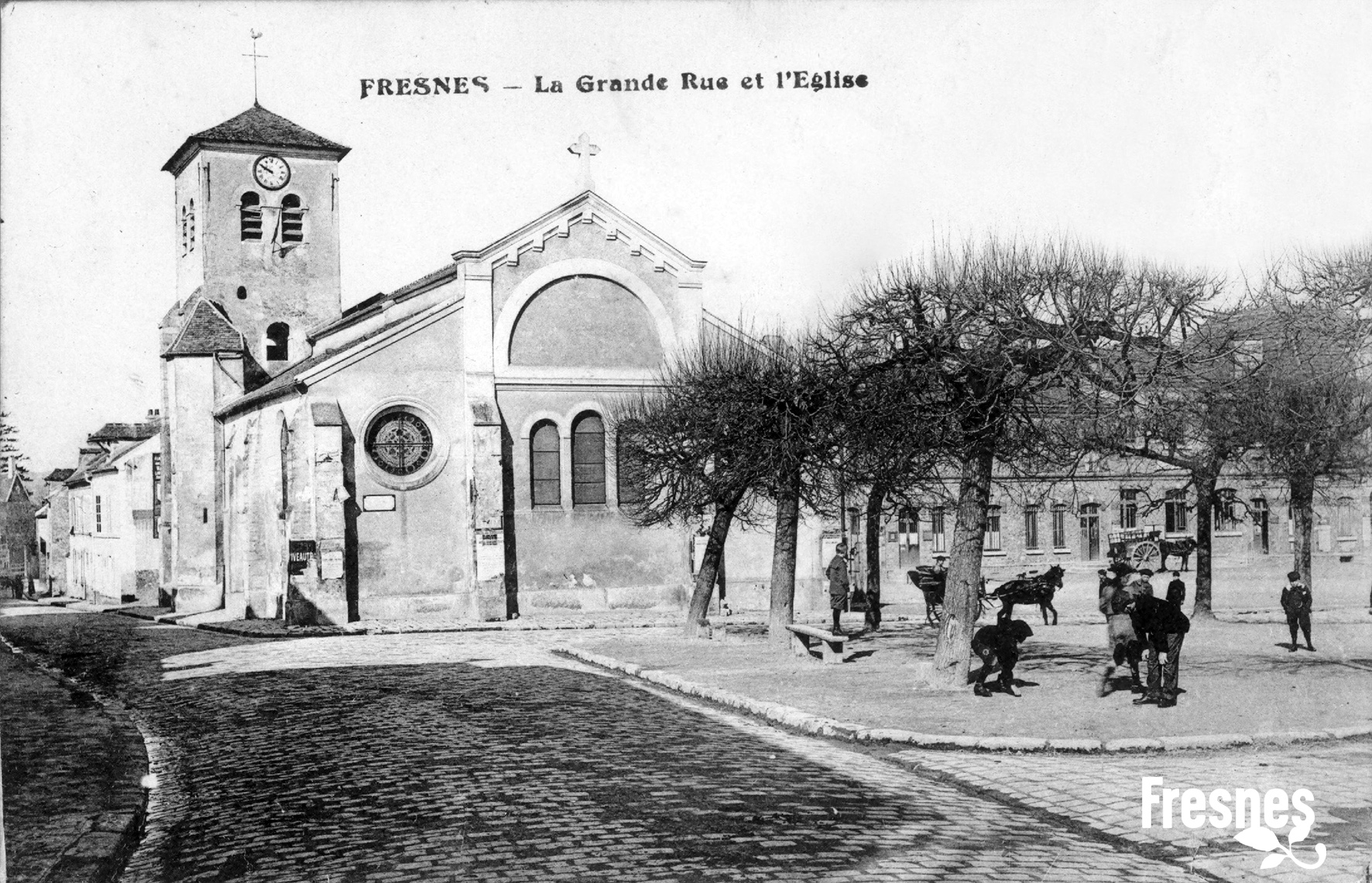

- Église Saint-Éloi, vous présente la longue histoire de la première église de notre ville

- L’aqueduc Médicis, présente les regards techniques de cet ouvrage ancien qui parcourt la ville.

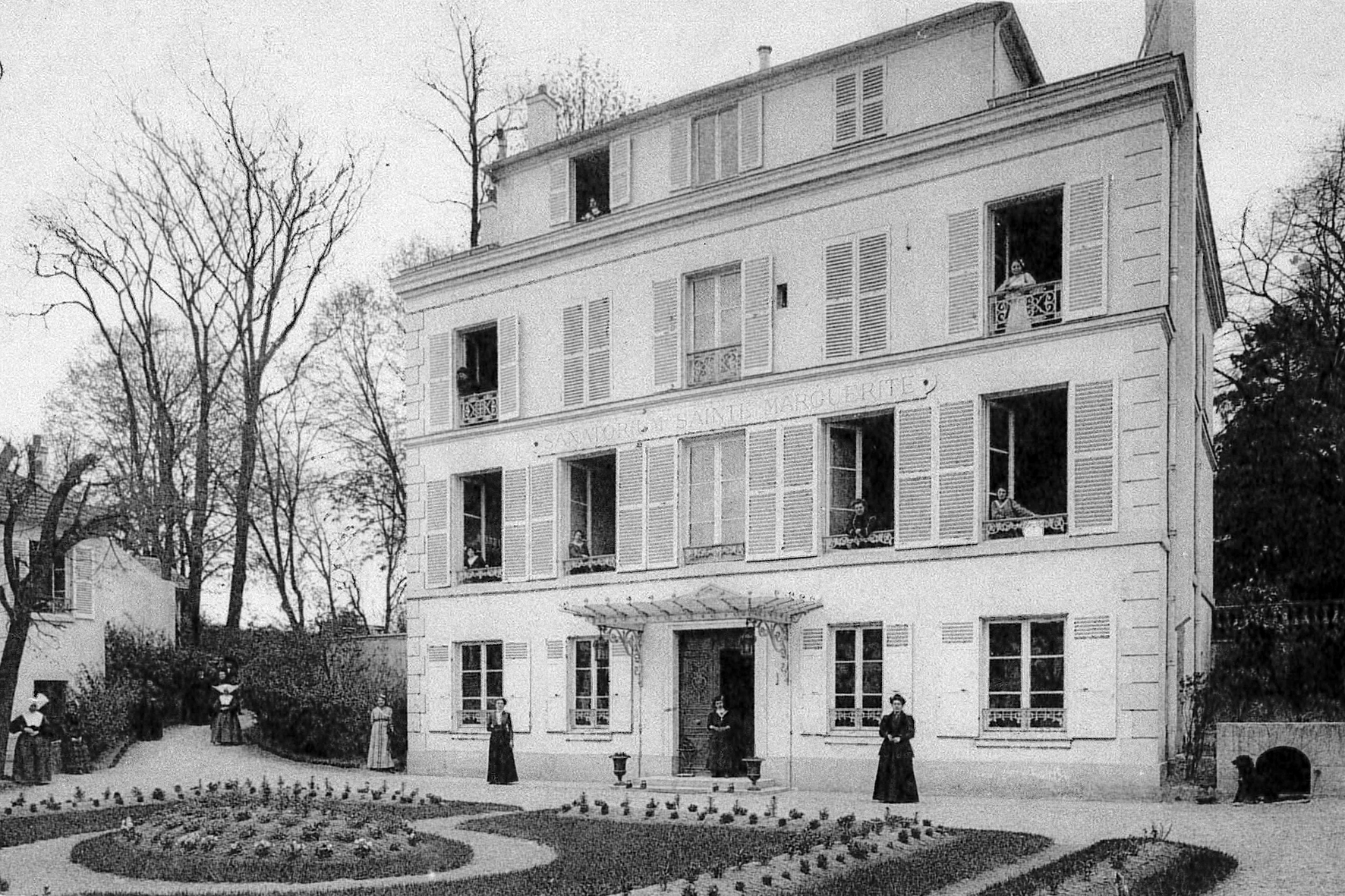

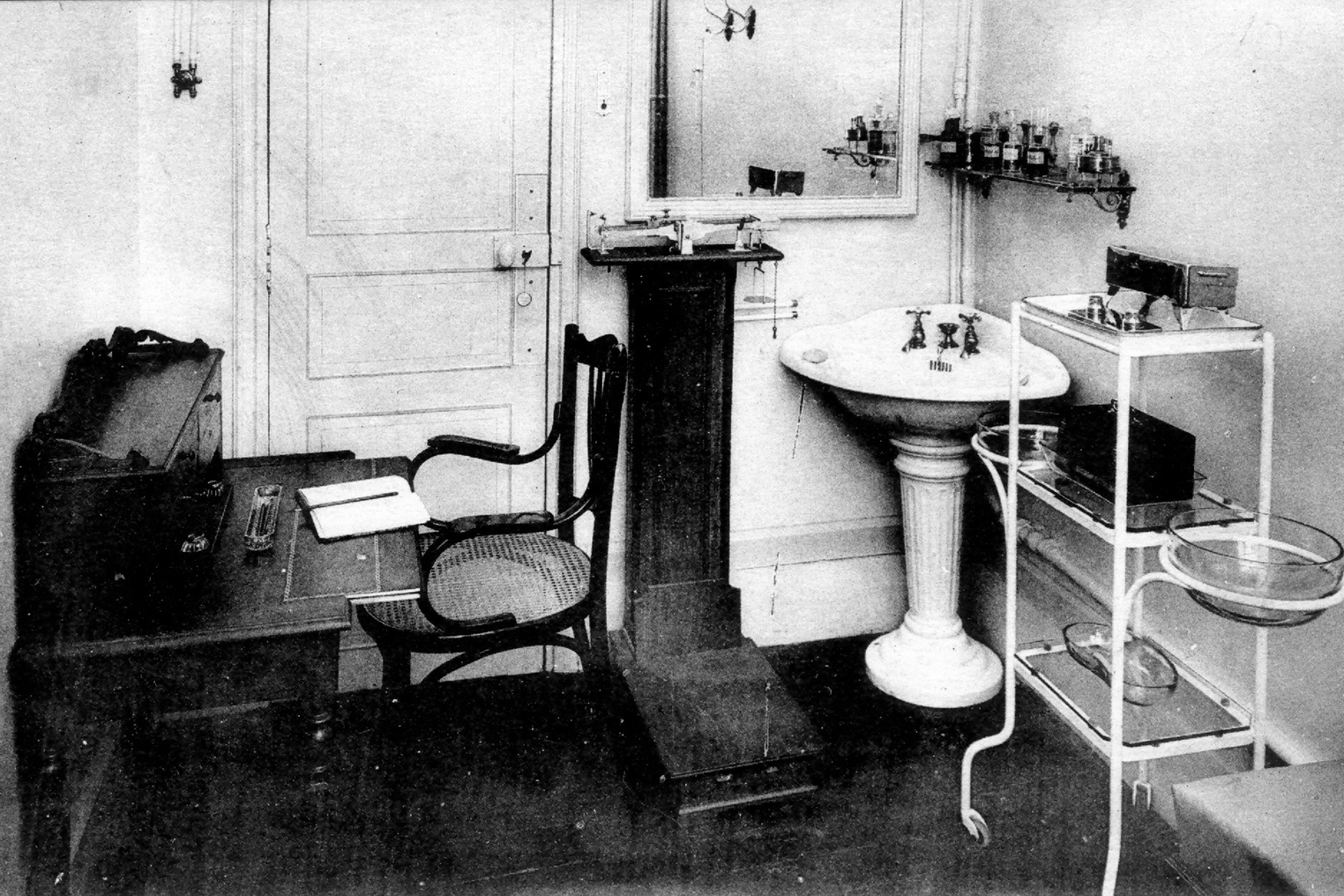

- Le Sanatorium Sainte-Marguerite raconte l’histoire de cet établissement de santé dans les années 1910.

- La Peupleraie, situé en deux exemplaires et installés dans la résidence, détaillant cette insolite expérience de construction autonome de logements collectifs

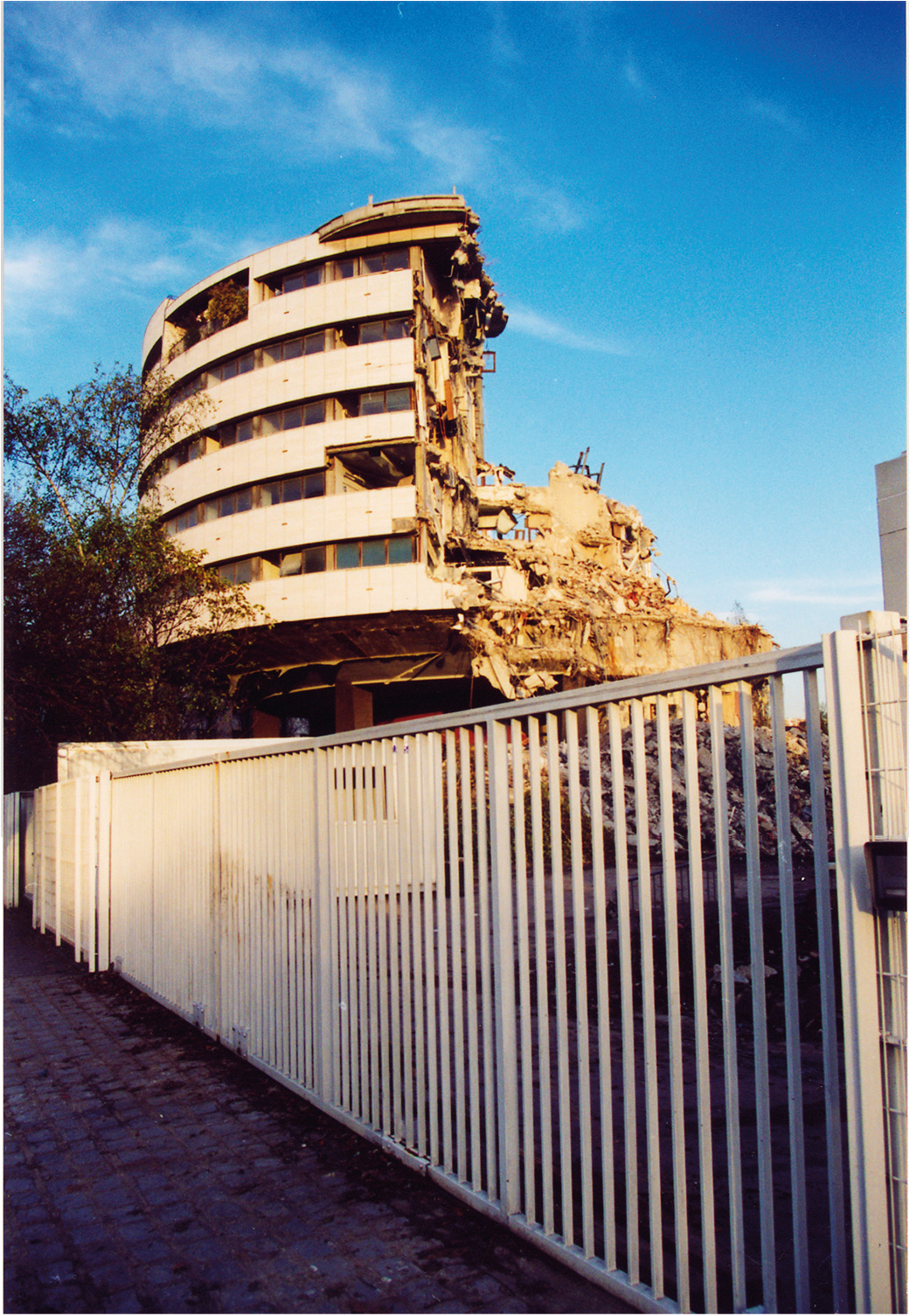

- Le centre d’hormonologie, situé au croisement de la rue de Verdun et du boulevard Pasteur, qui traite de l’histoire de ce centre de santé

- Francine Fromond, situé devant le collège Francine Fromond de Fresnes, reprend le récit de la vie de cette figure emblématique

D’autres pupitres sont en cours d’élaboration et viendront prochainement enrichir ces parcours de la mémoire.

Localiser le pupitre sur la carte interactive

Cette rubrique reprend les éléments présents sur le pupitre intitulé “La Libération de Fresnes” tout en y apportant des informations, photos et documents supplémentaires.

La 2e division blindée, unité française libre commandée par le général Leclerc, débarque à Utah Beach le 1er août 1944. Rattachée à la 3e armée américaine du général Patton, elle est immédiatement mise à contribution et commence les combats dans le sud du Cotentin, puis vers Le Mans et Alençon, qu’elle libère le 12 août. Aux alentours du 21 août, la division participe à la clôture de la poche de Falaise, combats qui sonnent la fin de la bataille de Normandie.

Stationné à Argentan avec ses hommes, Leclerc souhaite rejoindre rapidement Paris où une insurrection populaire gronde depuis le 20 août. Cependant l’état-major américain d’Eisenhower ne prévoit pas de libérer la capitale car les combats de rue pourraient ralentir leur course vers Berlin. Finalement, le général De Gaulle parvient à les convaincre qu’il faut venir en aide à l’insurrection et que Paris doit être libérée par des Français.

Le 22 août 1944, la 2e DB fait donc mouvement vers Paris. Les différents groupes de la division avancent rapidement mais évitent l’Ouest parisien, fortement défendu. Ce sera donc le sud de la capitale. Le lendemain, 23 août, Arpajon, Clamart et Longjumeau sont libérées. Le jeudi 24 août, les différents éléments (sous-groupements) de la colonne reprennent la route et suivent l’axe de la Nationale 20.

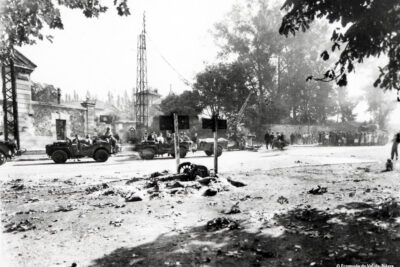

Combats de Fresnes et de la prison

Plus de 75 ans après les événements survenus le 24 août 1944, il est difficile de retracer fidèlement le déroulé chronologique des combats et les actions des différentes unités. Notre présentation, écrite en 2019, n’est donc pas exempte d’erreurs, malgré nos recherches intensives et le croisement de sources.

À Antony, un canon allemand de 88 mm, installé à la Croix-de-Berny, tire sur les chars et véhicules du sous-groupement Putz qui tentent de poursuivre leur route. Tandis qu’ils essaient de faire sauter ce verrou, les unités du colonel Warabiot (501e régiment de chars de combat) se scindent pour aller attaquer la prison de Fresnes, fortement défendue et également dotée d’un canon de 88mm.

D’autres unités de la 2e division blindée, passées par Rungis, sont déjà présentes sur Fresnes. D’après le témoignage de Melle Devray, un combat éclate au stade municipal (aujourd’hui Gaston Roussel) où des soldats allemands sont fait prisonniers.

L’attaque de la prison de Fresnes se fera depuis trois directions : est, sud et ouest (voir carte).

Trois chars, le Hartmannswillerkopf, le Grand-Courroné et le Notre-Dame-de-Lorette, descendent l’avenue de Versailles (RN 186) en longeant la prison, à couvert des arbres et à basse vitesse.

Deux autres chars, le La Marne et l’Uskub rejoignent le centre de ville de Fresnes et passent devant l’hôtel de ville. Là, une fusillade éclate entre l’infanterie française libre et des allemands retranchés derrière des glacières (actuel terrain de la paroisse Notre-Dame-de-la-Merci). Cette rencontre fera trois morts chez l’occupant et un fantassin de la 2e DB, blessé mourra à l’hôpital de Longjumeau.

Les deux chars continuent leur avancée et empruntent l’avenue de la République en direction de la prison, guidé par un habitant. Le char La Marne, arrivé au numéro 53 de l’avenue, remarque enfin le canon ennemi posté devant l’entrée de la Prison. Ce dernier plus rapide, touche le char qui explose. Pierre Sarre (conducteur), Jacques Herry (chef de char) et Christian Dorff (radio) sont grièvement blessés et brûlés. Georges Landrieux et Geoffroy de la Roche sont tués sur le coup. L’explosion du char enflamme les alentours (voir carte).

Simultanément, un lance-roquette ennemi, posté devant la prison, prend pour cible le Grand-Couronné qui, pour se prémunir d’autre tirs, tourne sur sa droite et se range entre deux arbres le long du mur d’enceinte de la prison.

L’adjudant Christen, chef de section, est témoin de la destruction du La Marne. Il ordonne alors au Hartmannswillerkopf d’effectuer un tir au travers d’une petite baraque en brique lui cachant la vue du terrible canon de 88mm. Le tir, réussi, touche un dépôt de munitions qui explose, tuant les servants ennemis. (voir carte)

Simultanément, un lance-roquette ennemi, posté devant la prison, prend pour cible le Grand-Couronné qui, pour se prémunir d’autre tirs, tourne sur sa droite et se range entre deux arbres le long du mur d’enceinte de la prison.

L’adjudant Christen, chef de section, est témoin de la destruction du La Marne. Il ordonne alors au Hartmannswillerkopf d’effectuer un tir au travers d’une petite baraque en brique lui cachant la vue du terrible canon de 88mm. Le tir, réussi, touche un dépôt de munitions qui explose, tuant les servants ennemis. (voir carte)

Le Notre-Dame-de-Lorette, resté quelques mètres en arrière, profite de l’occasion et s’élance plein gaz. Tournant à droite, il défonce le mur d’enceinte de la prison, oblique ensuite à gauche pour se retrouver dans l’allée principale. Apercevant le canon de 88, le Notre-Dame-de-Lorette recule et le repousse alors sur l’avenue de Versailles. Continuant sa course folle dans la prison, le char et son équipage anéantissent véhicules et soldats ennemis mais emportés par leur élan, ils finissent dans la Bièvre. (voir carte)

L’entrée de la prison désormais dégagée, chars et fantassins de la 2e division blindée se ruent à l’intérieur et se rendent maîtres des lieux, libérant les résistants emprisonnés. En effet, dès septembre 1940, la prison de Fresnes fut réquisitionnée par l’occupant qui y enferma de nombreux résistants avant leur exécution ou leur déportation vers les camps. Le dernier fusillé semble avoir été exécuté le 23 août 1944, veille de la Libération de Fresnes.

Entre-temps, cachés dans le château d’eau de la prison, des allemands tirent et harcèlent des unités d’infanterie de la 2e division blindée. Ripostant, ceux-ci font mouche et un des réservoirs explose.

Il est maintenant plus de 21h, Fresnes et la prison sont libérées. Mais il est trop tard pour continuer sur Paris, alors qu’un autre verrou ralentit la division à Bourg-la-Reine. Le général Leclerc, depuis son quartier général d’Antony, interpelle le capitaine Dronne et lui ordonne de foncer sur Paris, avec quelques troupes, pour rassurer habitants et résistants. Le lendemain, la division libérera la capitale.

D’après les registres d’état-civil, documents et témoignages, les combats de Fresnes et de la prison font une douzaine de morts dans les rangs de la division et des résistants locaux. Quant aux troupes allemandes, elles perdent dix hommes.

-

Cannon Puppchen détruit, devant l'entrée de la Prison. © Ecomusée du Grand-Orly Seine Bièvre

-

Fresnoises posant devant le char La Marne après sa destruction. © Ecomusée du Grand-Orly Seine Bièvre

-

Camion allemand détruit devant l'enceinte de la Prison. © Ecomusée du Grand-Orly Seine Bièvre

-

Le char Notre-Dame de Lorette dans la Bièvre. © Ecomusée du Grand-Orly Seine Bièvre

Morts

- BAHLOULI Habib – Compagnie d’état-major du 501e RCC

- DOUX Gaston – 11e compagnie du 3e RMT

- DUPONT Emmanuel – 11e compagnie du 3e RMT

- FASSY Amar – 501e RCC

- LAMOTTE Roger – 11e compagnie du 3e RMT

- DUBOULOZ Raymond – 3e compagnie du 13e régiment du génie

- LANDRIEUX Georges – 501e RCC

- LEVAILLANT Jean – 501e RCC

- MESMIN Daniel – 11e compagnie du 3e RMT

- MOLINA Salvador – 11e compagnie du 3e RMT

- MAMO François – 11e compagnie du 3e RMT

- MEUNIER Fernand – 11e compagnie du 3e RMT

Nous ne possédons aucune information officielle, tel que des actes de décès, nous permettant de confirmer les décès de résistants Fresnois ou locaux.

- Enseigne de vaisseau ALTPETER Claus Ferdinand

- Soldat allemand non identifié – matricule n°91-21E-33

- Sergent BELITZ Eugen Karl

- Soldat allemand non identifié – matricule n°A884/4 Inf Ers Bel 36

- Soldat allemand non identifié – matricule Todt 454 456

- Sergent BACHERT

- Caporal-chef GRIMM

- Caporal-chef ENGEL

- Grenadier NELLES

- Caporal VEIT

Unités combattantes

- 3e section de la 3e compagnie du 501e régiment de chars de combat

- 3e section de la 11e compagnie du 3e régiment de marche du Tchad

- 3e section de la 3e compagnie du 13e régiment de génie

- 1e section de la 3e compagnie du 1er régiment de marche de Spahis marocains

- En savoir plus sur les unités combattantes (lien)

Projet de parcours de la mémoire sur la ville de Fresnes réalisé en 2019 sous la coordination de Josselin AUBRY, adjoint au maire en charge du Devoir de mémoire.

Recherches historiques, iconographiques et rédaction

Etienne BOIN et Dominique COUDERC. Merci à Gilles PRIMOUT, Laurent FOURNIER ainsi qu’à la Maison de la 2e DB.

Administration et coordination

Clélia CORTESI

Sources

- La 2e DB dans la Libération de Paris et de sa région, Tome 1, de Laurent FOURNIER et Alain EYMARD, Histoires & Collections, 2009, 207 pages.

- http://liberation-de-paris.gilles-primout.fr/ , site Internet de Gilles Primout.

- Fresnes dans la tourmente 1939-1944, Françoise Wasserman, Juliette Spire et Henri Israël, éditions de l’Écomusée de Fresnes, 1955, 135 pages.

- Archives municipales et service des affaires générales de Fresnes

- Service de l’État-civil de Longjumeau

- Mémoire des Hommes, site Internet du service historique de la Défense, Secrétariat général pour l’administration

Localiser le pupitre sur la carte interactive

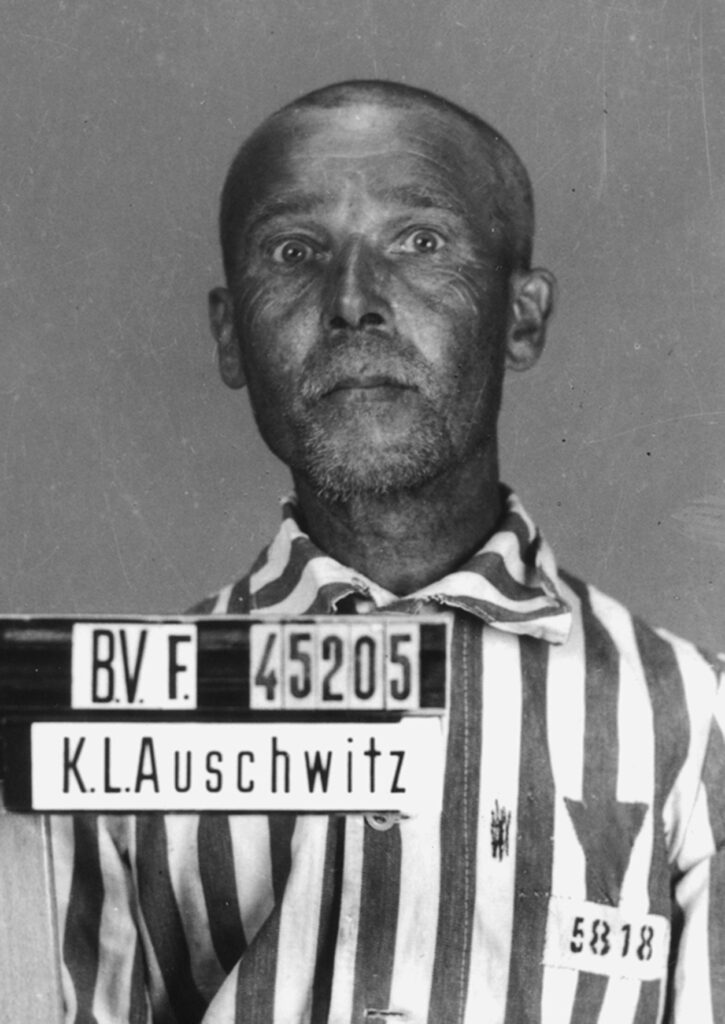

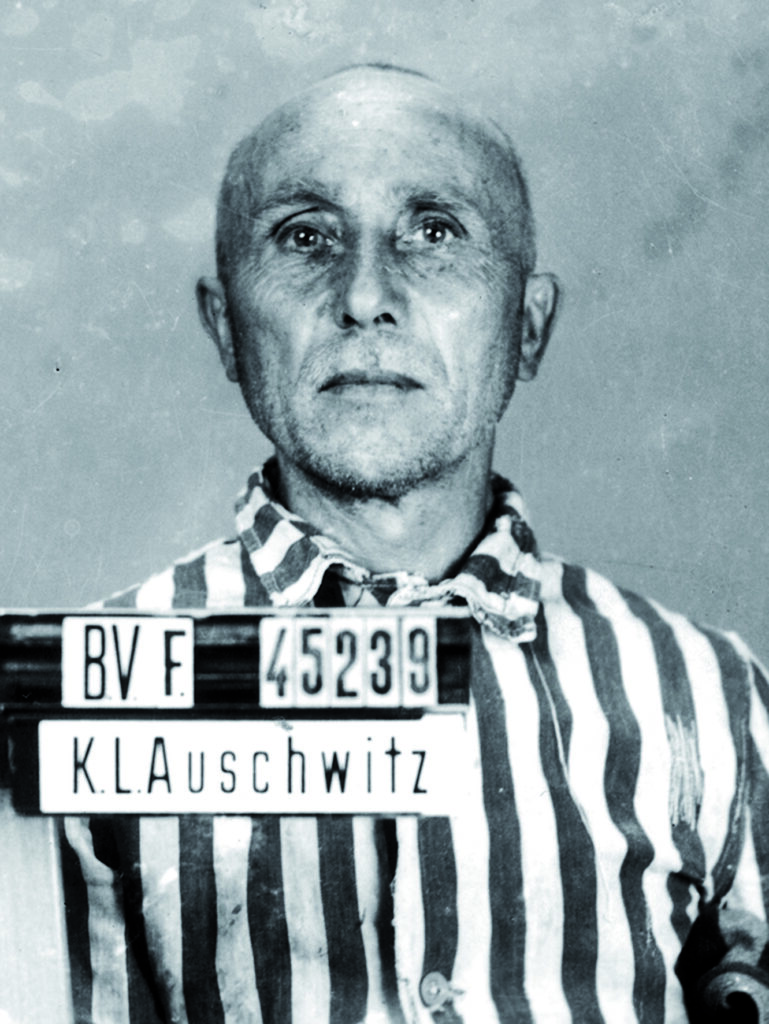

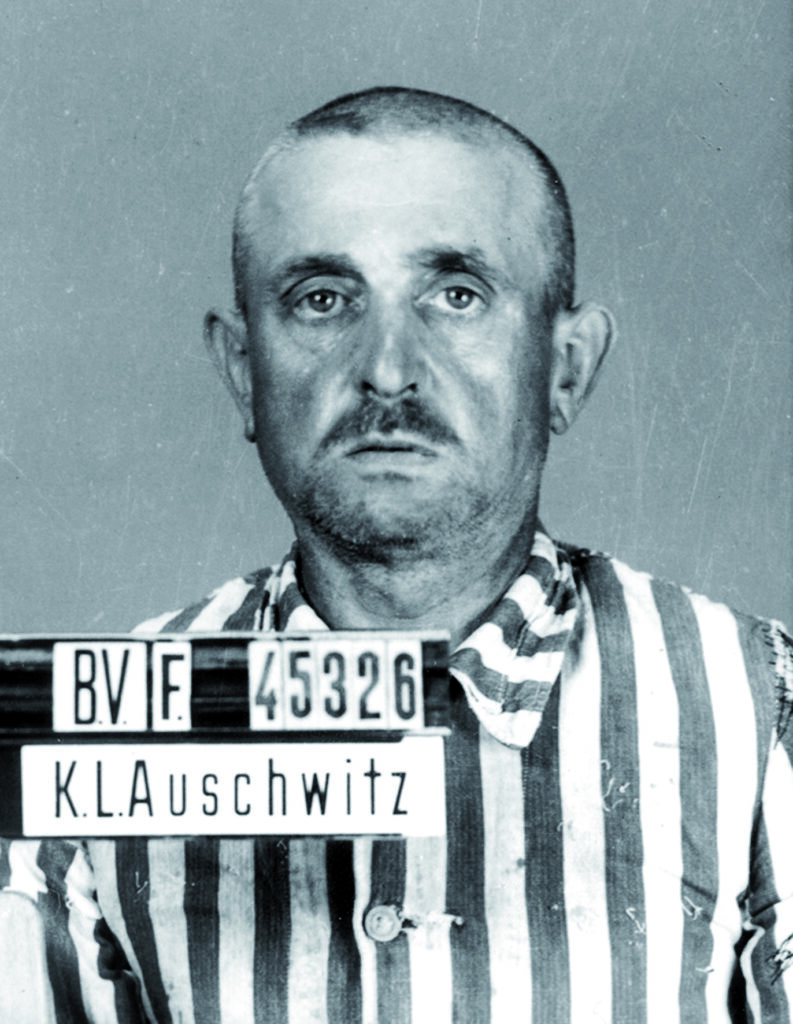

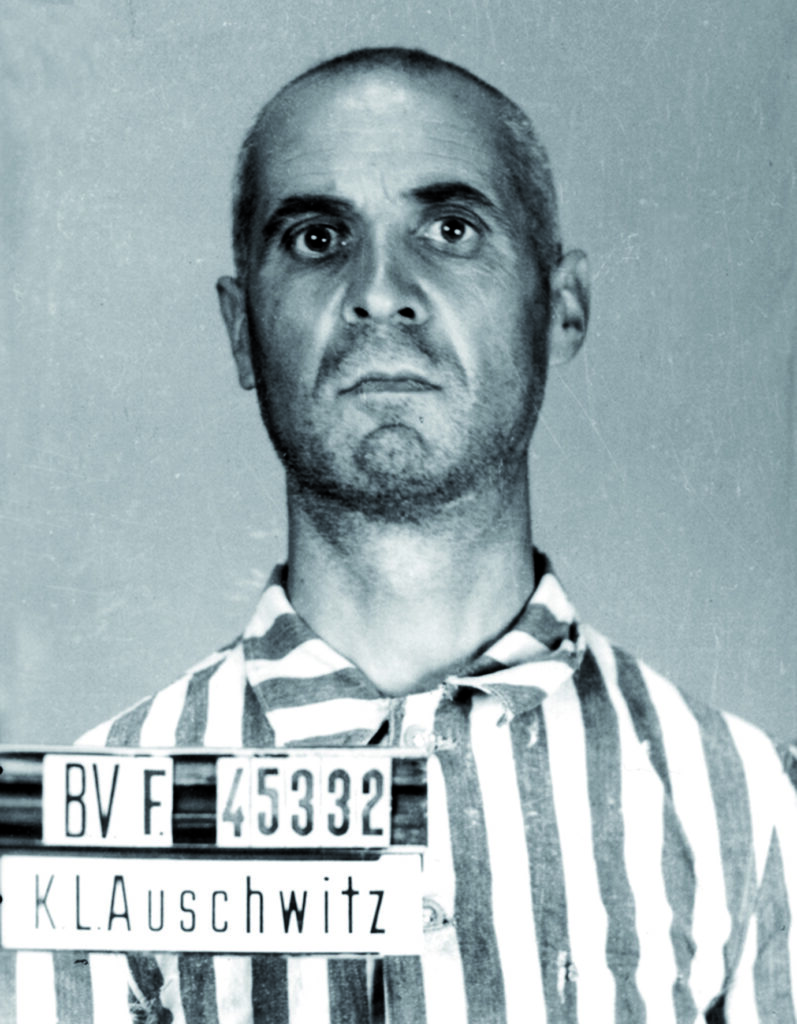

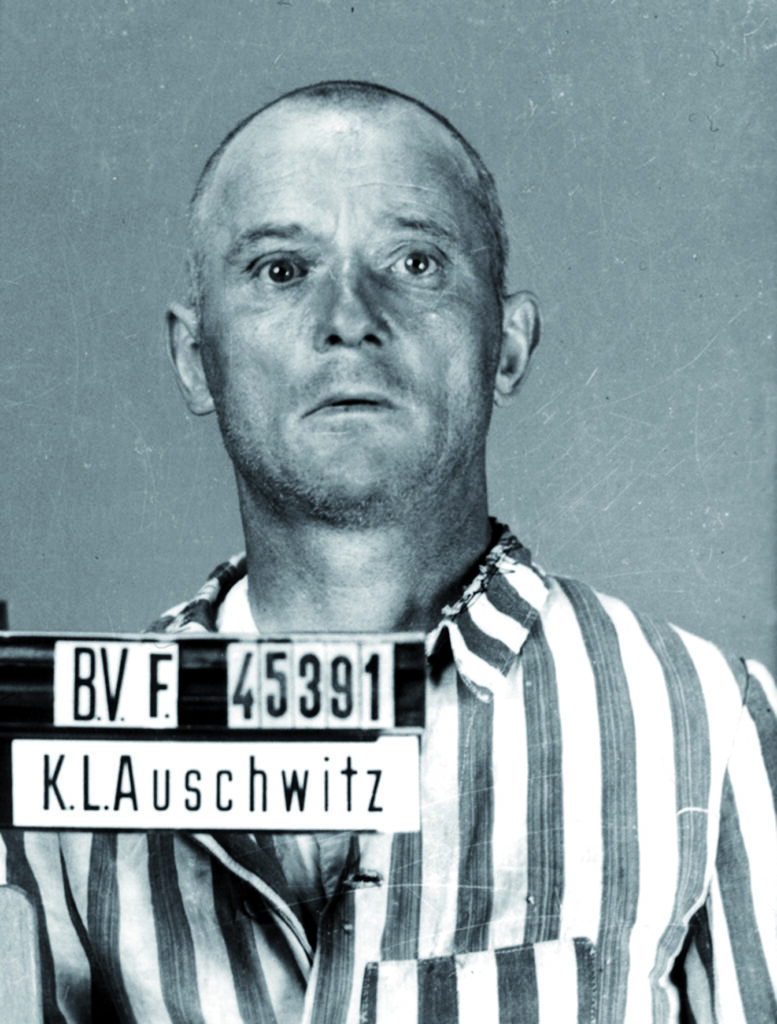

Cette rubrique reprend les éléments présents sur le pupitre intitulé “Les 45 000” tout en y apportant des informations, photos et documents supplémentaires.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs Fresnois, dont une dizaine d’élus communistes, sont arrêtés et déportés en camp de concentration pour activités politiques interdites.

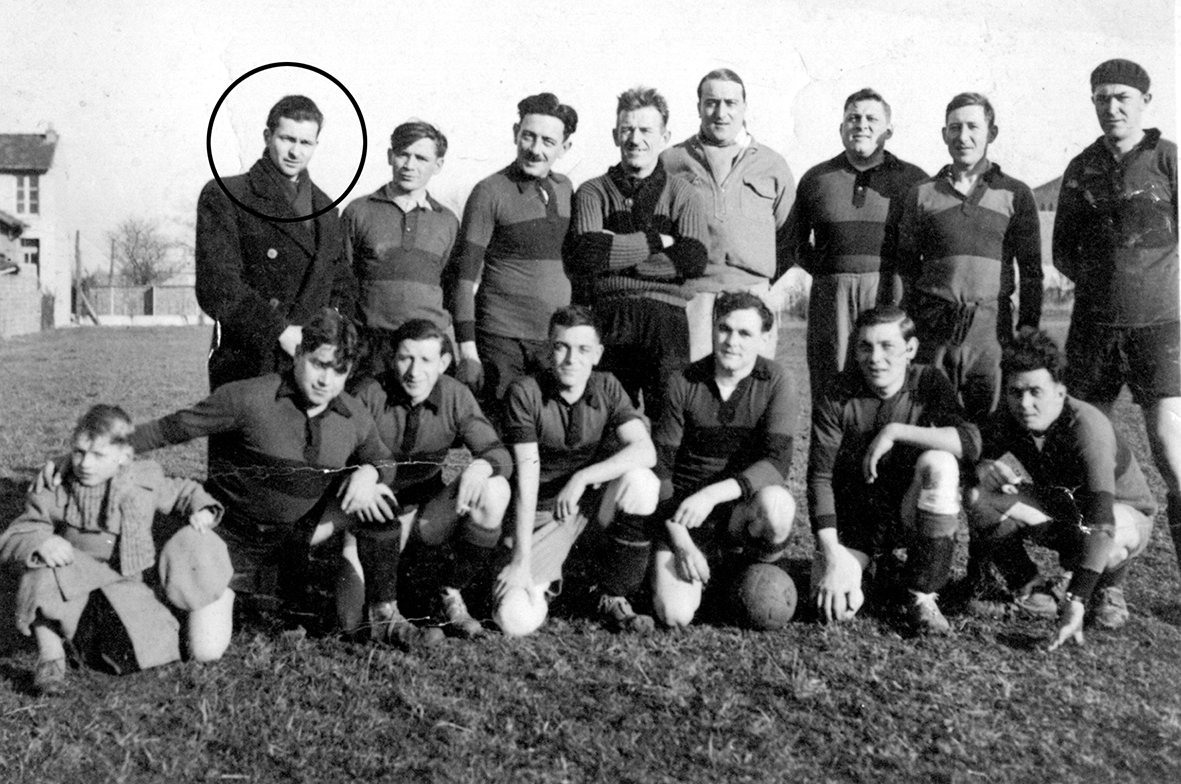

Ils s’appelaient Géry, Henri-René, Élie, Léon, Henri, Marcelin, René, Aristide, Alexandre et Ernest. Ils avaient en commun d’habiter Fresnes et de participer activement à la vie de ce petit village du département de la Seine. Élie s’occupait de la Caisse des écoles à l’instar d’Henri, d’Alexandre, de Marcelin, et d’Aristide le trésorier. Léon, sapeur-pompier municipal, entraînait, avec Géry, les jeunes enfants du club de football local. Mais plus encore, ils étaient tous membres du Conseil municipal, élu le 4 juillet 1937, sur la liste de Maurice Catinat.

Déchus de leurs mandats, le 9 février 1940, pour appartenance au Parti communiste – alors interdit – beaucoup d’entre eux sont arrêtés et internés, quelques mois plus tard, le 5 octobre, au camp de séjour surveillé d’Aincourt (95), ouvert le jour même.

Regroupés avec d’autres : députés, conseillers généraux franciliens… – les élus révoqués s’y sentent aussitôt à l’étroit. En effet, le bâtiment de l’ancien sanatorium d’une capacité de 150 hommes, en compte déjà 670 dès le mois de décembre. Surveillé par les autorités de Vichy, le camp est alors agrandi ; des barbelés sont implantés ; et des miradors, peu à peu, érigés. Les visites sont refusées aux prisonniers fresnois. Leurs femmes décident d’écrire au préfet de la Seine pour dénoncer en ces termes l’injustice subie : « Attendu que les prisonniers de droit commun ont droit à des visites, nous ne pouvons comprendre que nos maris et pères, étant des honnêtes hommes, n’y ont pas droit ». La réponse ne tarde pas : le refus de visite est maintenu.

Le 6 septembre 1941, Henri, Marcelin et Aristide sont remis aux autorités nazies et internés au camp de Rouillé (86). Cinq mois plus tard, en février 1942, Élie et Léon sont transférés et internés au camp de Compiègne (60), le Frontstalag 122. Henri-René et Alexandre sont enfermés respectivement aux prisons d’Orléans (45) et de Rambouillet (78). René, quant à lui, est emprisonné à Fontevraud (49), avant d’être conduit à la centrale de Clairvaux (10), puis au camp de Rouillé.

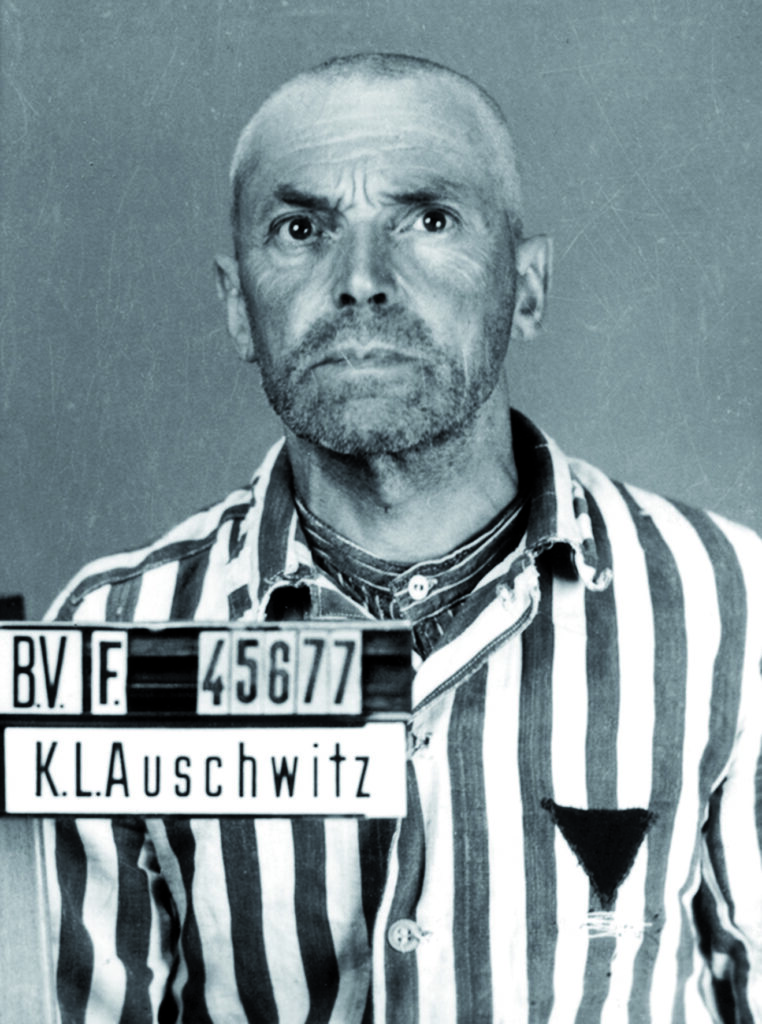

C’est au camp de Compiègne, au début de l’été 1942, que les élus fresnois se retrouvent. À l’aube du 6 juillet, ils sont déportés dans un convoi d’environ 1 175 hommes, dont seuls 120 reviendront. Après deux jours d’un voyage inhumain, ils arrivent à Auschwitz et se font tatouer sur l’avant-bras, un numéro d’affectation débutant par 45 000 – chiffre qui donnera son nom au convoi.

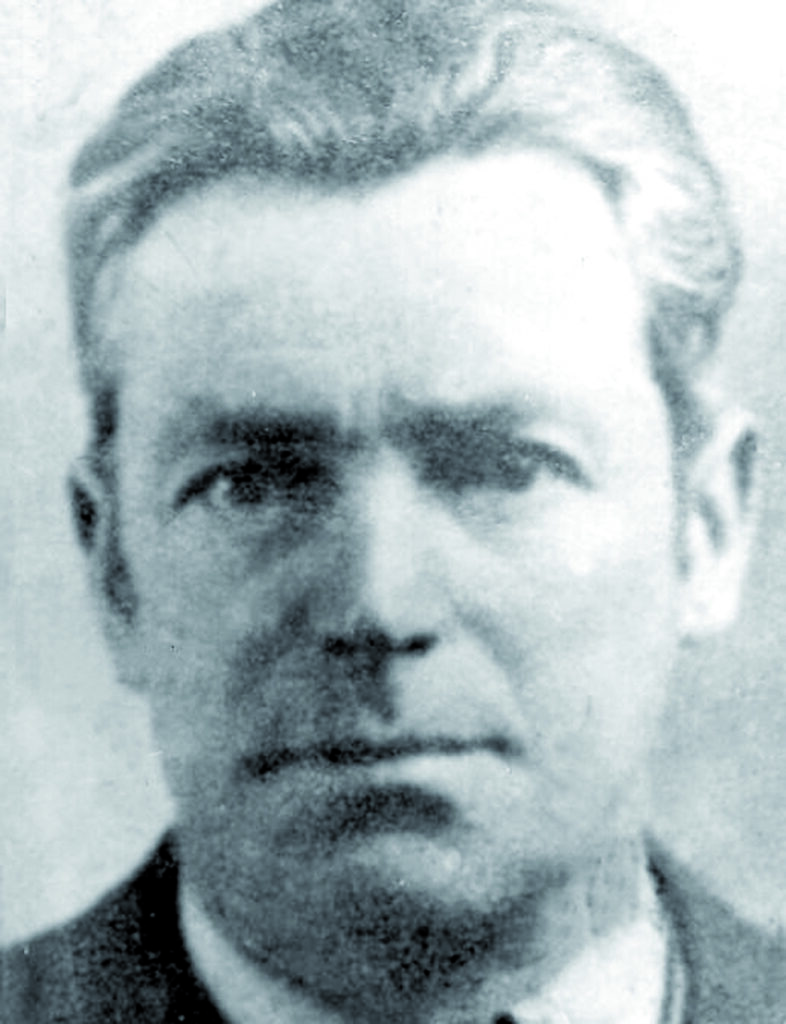

Henri SOUPION,

mouleur en fonte

n°46 110

Henri, dont la femme avait signé la lettre au préfet, décède le 4 décembre 1942

Géry DENIZOU • Séparé de ses camarades fresnois, il décède août 1944 au camp de Sachsenhausen

Henri-René BOULAY, tourneur-ajusteur • Henri-René décède le 21 mai 1944 à Bremen-Farge, camp auxiliaire de Neuengamme

Ernest LAMOTTE, caoutchoutier • Ernest meurt d’une pneumonie le 20 janvier 1941 au camp de Saint-Paul d’Eyjaux, près de Limoges.

Trois autres Fresnois font partie du convoi des 45 000. Eugène DEGDIER est cantonnier municipal quand il est arrêté le 5 octobre avec le groupe d’élus. À Auschwitz, il reçoit le numéro 45 432 et décède le 18 octobre 1942. Arrêté le même jour, Louis VILLEMINOT , garçon de magasin, meurt le 23 août 1942. Son matricule n’est pas connu.

Un jeune militant, Raymond SAINT-LARY, également déporté, reçoit le numéro 46 088. Il est le seul survivant du groupe libéré le 5 mai 1945. Il rentrera à Fresnes et témoignera pour ses camarades fresnois, morts en camp.

Projet de parcours de la mémoire sur la ville de Fresnes réalisé depuis 2019 sous la coordination de Josselin AUBRY, adjoint au maire en charge du Devoir de mémoire.

Recherches historiques, iconographiques et rédaction

Étienne Boin et Dominique Couderc. Merci à Claudine Cardon-Hamet pour sa disponibilité et l’accès à son travail.

Coordination administrative

Clelia Cortesi

Design graphique des pupitres in situ

Cécile Le Trung 2019 / a-l-oeuvre.fr 2020

Sources

- Ce pan de l’histoire fresnoise a également fait l’objet d’une chronique sur le site et d’une page Histoire(s) dans le Panorama

- Travail de Claudine Cardon-Hamet disponible sur deportes-politiques-auschwitz.fr

- Association Mémoire vive des convois des 45 000 et 31 000 d’Auschwitz-Birkenau

- Le Maitron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et social.

- Centres de documentation et archives du Mémorial national d’Auschwitz-Birkenau, du camp de Sachsenhausen et de Neuengamme

- Fondation pour la mémoire de la déportation

- Archives départementales et service État-civil des villes de naissance des élus fresnois déportés

- Fresnes dans la tourmente 1939-1944, Françoise Wasserman, Juliette Spire et Henri Israël, éditions de l’Écomusée de Fresnes, 1995, 135 pages

- Archives municipales

Localiser la plaque sur la carte interactive

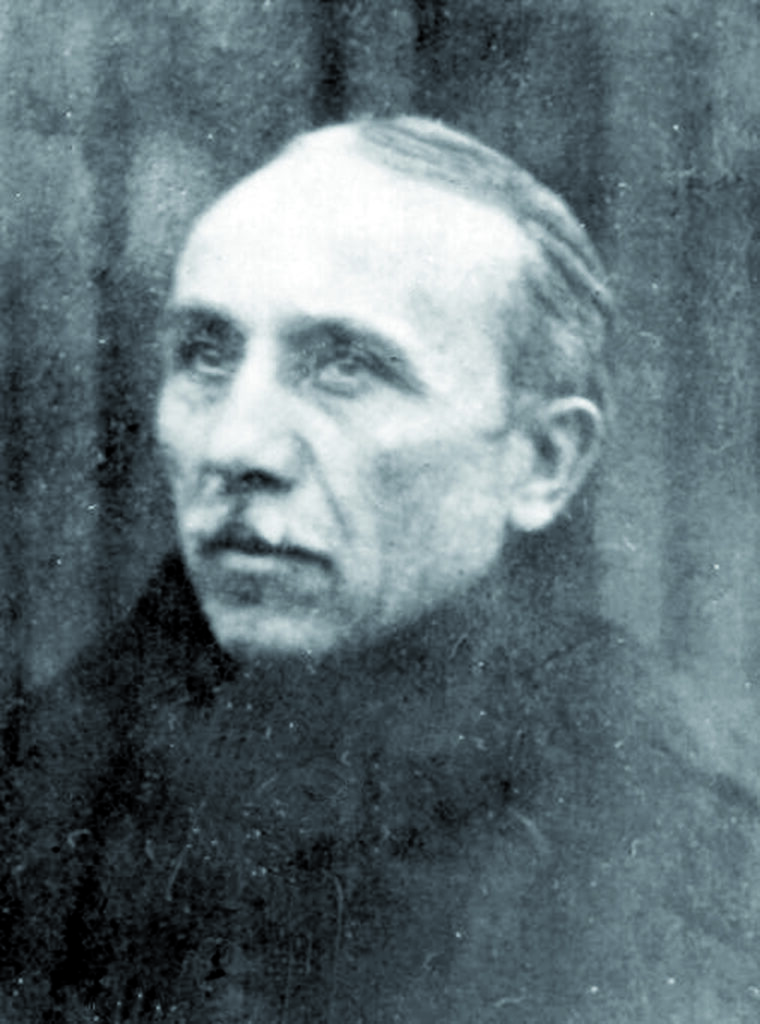

Cette rubrique reprend les éléments présents sur le pupitre intitulé “Maurice Ténine” tout en y apportant des informations, photos et documents supplémentaires.

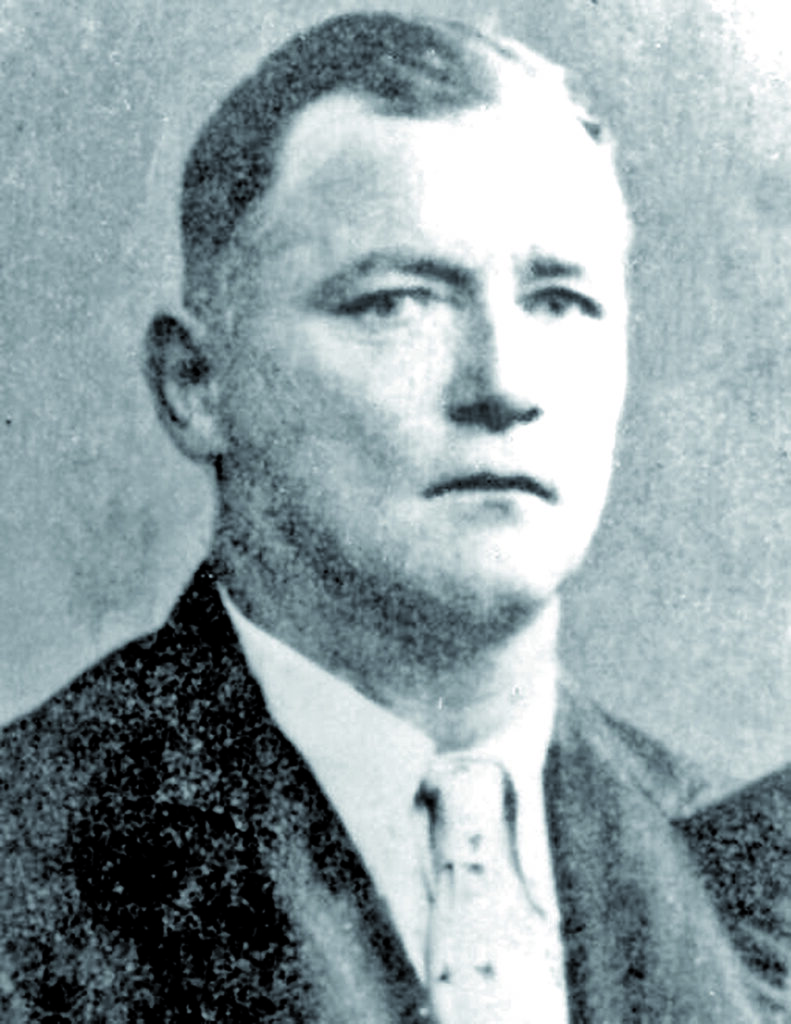

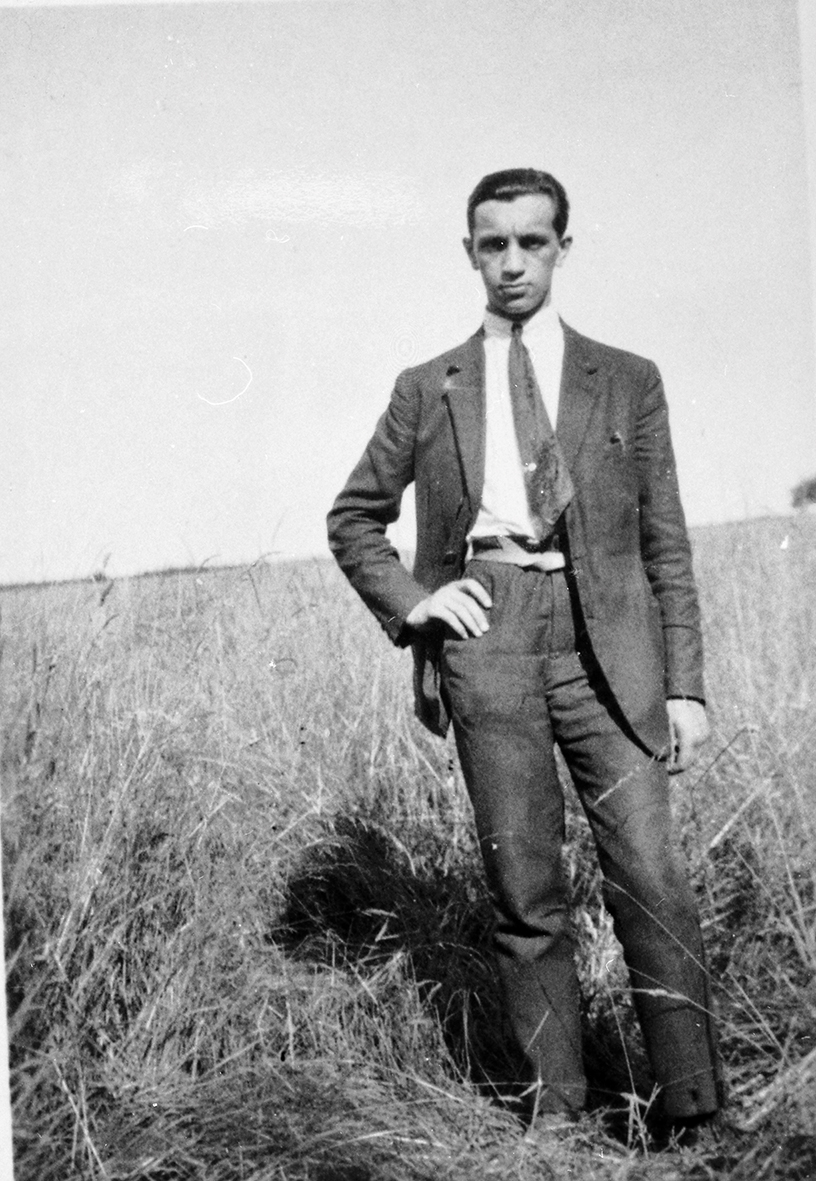

Moishé Edel Ténine, dit Maurice, naquit à Alexandrie (Égypte), le 14 février 1907 de parents émigrés juifs de Russie. Après avoir quitté leur pays d’origine dans l’espoir de se rendre aux États-Unis, ils s’installèrent, faute de visas, en France en 1909 où ils furent naturalisés en 1926.

Maurice fit de brillantes études secondaires à Toulouse puis au lycée Voltaire à Paris où il obtint son baccalauréat en 1924. Il entreprit alors des études de médecine. De son héritage familial, il tint son engagement auprès du Parti communiste français et milita à l’Union fédérale des étudiants. Maurice Ténine effectua son service militaire puis obtint son doctorat un an après, en 1935.

Outre la maison du 2, avenue de la République, la rue éponyme rappelle à chacun ce Fresnois mort pour un idéal.

C’est en 1935, à l’âge de vingt-huit ans, que Maurice Ténine s’installe à Fresnes où il exerce comme médecin au sein de son cabinet, situé 2, avenue de la République. Quelques années plus tôt, il épouse Annette Galaburda. De cette union naît Nadia en 1933, puis Roland, décédé en 1941 à l’âge de quatre ans. S’il reprend, en 1938, son activité dans la ville voisine d’Antony, Maurice Ténine n’en reste pas moins résident fresnois.

Militant communiste, il est élu conseiller municipal le 4 juillet 1937 sur la liste de Maurice Catinat. À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé comme infirmier de septembre 1939 à juillet 1940. Le 9 février 1940, il est déchu de ses fonctions municipales pour appartenance au Parti communiste (PCF).

Le 4 octobre 1939, prenant prétexte du pacte de non-agression germano-soviétique, le Président de la République Albert Lebrun suspend par décret les Conseils municipaux de vingt-sept communes franciliennes à majorité communiste, dont celui de Fresnes. Ceux-ci sont remplacés par une délégation spéciale.

Après la défaite de la France face au Troisième Reich et l’armistice signé le 22 juin 1940, Maurice Ténine revient à Fresnes pour y reprendre son activité. Dès le mois d’août toutefois, il est radié de l’Ordre des médecins, subissant les lois discriminatoires du régime de Vichy, dont celle du 16 août 1940 qui exclut les naturalisés des fonctions médicales. C’est en 1941 qu’il s’engage dans la Résistance et crée, avec un confrère, un journal clandestin. Le 17 février, il est arrêté et interné administrativement à Clairvaux (10) puis à Châteaubriant (44).

Le 20 octobre 1941 à Nantes, deux résistants abattent le lieutenant-colonel Hotz. En représailles, l’occupant affirme sa volonté de voir cent otages fusillés. Le commandant militaire de la Wehrmacht, Otto von Stülpnagel, laisse alors le soin au gouvernement de Vichy de désigner les prisonniers.

Le secrétaire d’État à l’Intérieur, Pierre Pucheu, élabore une première liste de soixante et un noms, puis une seconde comprenant ceux des vingt-sept communistes internés à Châteaubriant. Maurice Ténine y figure.

Le jeune médecin est fusillé à l’âge de trente-quatre ans, le 22 octobre 1941, aux côtés de ses compagnons d’infortune : Guy Môquet, Charles Michels ou encore Jean-Pierre Timbaud. Déclaré « mort pour la France » après la victoire des Alliés, Maurice Ténine est fait chevalier de la Légion d’honneur en août 1945. Sa femme, Annette, également membre du Parti communiste a, quant à elle, subi la rafle d’octobre 1943. Déportée, elle décèdera à Auschwitz.

Dans sa dernière lettre, Maurice écrivait :

Au moment où vous recevrez cette lettre, je ne serai déjà plus, exécuté […] pour un crime que je n’ai pas commis. J’irai à la mort bravement, sans rien, regretter de ma vie ni de mes actes.

Projet de parcours de la mémoire sur la ville de Fresnes réalisé depuis 2019 sous la coordination de Josselin AUBRY, adjoint au maire en charge du Devoir de mémoire.

Recherches historiques, iconographiques et rédaction

Étienne Boin et Dominique Couderc.

Coordination administrative

Clelia Cortesi

Design graphique des pupitres in situ

Cécile Le Trung 2019 / a-l-oeuvre.fr 2020

Sources

- Fresnes dans la tourmente 1939-1944, Françoise Wasserman, Juliette Spire et Henri Israël, éditions de l’Écomusée de Fresnes, 1995, 135 pages

- Archives municipales

- Le Maitron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et social.

- Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé

- Association Histoire et mémoire ouvrière en Seine-Saint-Denis

Localiser le pupitre sur la carte interactive

Cette rubrique reprend les éléments présents sur le pupitre intitulé “Maurice Ténine” tout en y apportant des informations, photos et documents supplémentaires.

La résidence du Clos de la Garenne, de par sa superficie et ses larges immeubles d’habitation, représente aujourd’hui encore un important marqueur de l’histoire et du développement démographique de la ville.

Au début du XXe siècle, Fresnes est un village rural et compte de nombreuses exploitations agricoles qui cultivent les alentours, notamment un ensemble de

champs, d’un total de dix hectares, près du centre-ville. Attenante, la ferme de Cottinville, en constitue le centre névralgique. D’abord propriété de la seigneurie de Fresnes puis de particuliers, elle atteint son apogée dans les années 1910 où vingt employés y travaillent à plein temps.

Sur ce grand espace agricole, les paysans font pousser céréales, sainfoin, luzerne, pois, fèves ou pommes de terre et les vaches y profitent de superbes pâturages. Hors des périodes de culture ou de récolte, on y chasse des lapins dont l’incroyable nombre donnera son nom à l’endroit et aux rues adjacentes. Cette manne abondante fut également utilisée comme lieu de festivités ou de manœuvres militaires, comme par exemple en 1957 avec les démonstrations d’un régiment de spahis.

Au sortir du second conflit mondial, la France connaît une crise du logement sans précédent. Près de la moitié des Français sont touchés et les Parisiens occupent parfois des logements sans confort : eau courante, toilettes et parfois cuisines manquent à l’appel. En plein baby-boom, les jeunes couples vivent chez leurs parents ou à l’hôtel. À la fin des années 1940, le ministre de la Reconstruction, Eugène Claudius-Petit, émet alors le souhait que 240 000 nouveaux logements soient construits chaque année en France. En 1950, seulement 71 000 voient le jour.

C’est ainsi que des intentions de constructions sur cet ensemble de champs de la ferme de Cottinville apparaissent dès 1953. Henri Pujo, alors maire de Fresnes, exprime son avis favorable de principe. Les travaux débutent en 1955 et prévoient alors 1 006 logements répartis en dix immeubles et une trentaine de pavillons. L’ensemble doit loger à terme près de 2 500 personnes. Les travaux durent jusqu’en 1961 et un centre commercial de huit boutiques vient s’intégrer à la résidence, bien que le permis de construire ne soit pas encore délivré suite à une non-conformité. Un groupe scolaire voit également le jour afin d’accueillir les enfants de la toute nouvelle résidence. D’abord prévu sur le terrain de la ferme de Cottinville, il fut finalement construit en face, de l’autre côté de l’avenue. C’est ainsi que la Ville put acquérir la ferme pour en faire plus tard un centre culturel.

Écoles, commerces… L’architecte de la résidence, Charles Thomas (1897-1967), est en effet adepte des théories de Le Corbusier : commodités à proximité et orientation ensoleillée des logements. Il concevra égalementla Peupleraie, en travaux à la même période. Le gros œuvre terminé, le premier copropriétaire

emménage dans son pavillon le 1er décembre 1958.

- Peu avant la fin des travaux du Clos de la Garenne, le réalisateur Robert Ménégoz choisit la résidence pour y tourner son film La millième fenêtre. L’acteur Pierre Fresnay y incarne Armand, un vieil original qui refuse l’expropriation dont est frappée sa maison natale, coincée au beau milieu d’une cité de banlieue en pleine construction. Alors que tout le monde tente de le déloger (architecte, habitants et promoteurs), Armand apprend finalement qu’il est manipulé et que l’on souhaite le maintenir dans ses lieux plutôt que d’engager de nouveaux travaux d’aménagement. Jean-Louis Trintignant et Julien Carette complètent le casting. Le film sort en salle le 27 mai 1960 et comptabilisera près de 400 000 entrées, contribuant ainsi à rendre Fresnes un peu plus célèbre.

Projet de parcours de la mémoire sur la ville de Fresnes réalisé depuis 2019 sous la coordination de Josselin AUBRY, adjoint au maire en charge du Devoir de mémoire.

Recherches historiques, iconographiques et rédaction

Étienne BOIN et Dominique COUDERC

Coordination administrative

Clelia Cortesi

Design graphique des pupitres in situ

Cécile Le Trung / a-l-oeuvre.fr – 2019-2021

Sources

- Archives municipales

- Archives de l’Écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre

- Archives nationales du Film – www.cnc-aff.fr

- Le Nouveau Panorama fresnois n°11, Janvier 2003, page 27.

- Mémoire en images : Fresnes, par les Amis de l’Écomusée de Fresnes. Ed. Alan Sutton, 2004, 128 pages, 19,90€

- Ils ont inventé leur banlieue, ouvrage collectif par les Amis de l’Écomusée de Fresnes, 180 pages, 15€

Localiser le pupitre sur la carte interactive

Cette rubrique reprend les éléments présents sur le pupitre intitulé “Église Saint-Eloi” tout en y apportant des informations, photos et documents supplémentaires.

L’église Saint-Éloi, située au cœur de Fresnes, constitue aujourd’hui encore l’un des bâtiments les plus anciens qui confère à la ville ce caractère villageois.

Au XIe siècle, des bénédictins se rendaient de Cluny à Longpont, lieu de pèlerinage, à 25 kilomètres au sud de la capitale. En chemin, ils faisaient souvent halte à un oratoire (petit édifice religieux consacré à la prière) situé à l’emplacement de notre église actuelle, à mi-chemin entre les seigneuries de Fresnes, Tourvoie et Berny, en bas des terres labourables.

En 1150, Thibaud, évêque de Paris, reconnaît à la congrégation de Longpont ses possessions sur les édifices religieux de Fresnes. Par la suite, l’existence de Fresnes se concrétise encore lorsque le pape Eugène III (1080-1153) édite une bulle pontificale (document juridique) le 21 février 1152. Dans celle-ci, il place le domaine de Longpont, où il fut lui-même moine, sous sa protection directe. Le souverain pontife déclare également propriétés de la congrégation les dépendances religieuses de la région. « Fretnes » y figure. Il s’agit là de la première mention écrite du nom de la ville.

En 1211, lors d’une réunion ecclésiastique, la petite paroisse fresnoise est rattachée aux possessions de Notre-Dame de Paris et notamment au doyenné de Linas. C’est à partir de cette date que les moines construisent alors une église, directement adossée à l’ancien oratoire, qui en devient l’autel. La nouvelle construction est dédiée à Saint-Éloi (588-660), très estimé à l’époque, qui fut évêque de Noyon et ministre des Finances du roi Dagobert Ier (602-639). Dans les documents religieux, le nouvel édifice est alors désigné comme Sanctus Eligius de Fraxinis, soit Saint-Éloi de Fresnes.

Aux XIVe et XVe siècles, les différentes guerres de France, opposant les nombreux comtés, duchés, marquisats et rois de France, ainsi que la grande épidémie de peste noire mettent à mal l’église. Seuls le clocher et le choeur résistent. L’église est alors reconstruite, comme l’atteste une inscription extérieure du XVIe siècle que l’on peut retranscrire ainsi : « On posa la première pierre le 14 mai 1538 ». Par la suite, le bâtiment s’étoffe et reçoit sa première cloche, le tombeau de Philippe de Cannaye (1551-1610), seigneur de Fresnes, puis enfin son actuelle cloche. Celle-ci fut parrainée par Louis de Bourbon-Condé (1709-1771) et Élisabeth Leduc (1721-1792), locataires des châteaux de Berny et Tourvoie. La cloche de bronze, qui changera d’emplacement, reçoit alors l’inscription suivante :

Au mois de novembre 1749, j’ai été bénite

Par Mr Laurent Fresneau, prestre, curé de cette

Paroisse, et nommée Louise-Elisabeth par très

Hault, très puissant et très excellent prince

Monseigneur Louis de Bourbon, comte de Clermont,

Prince du sang, abbé commandataire de l’abbaye

Royale de Saint-Germain-des-Prés-les-Paris,

Et en cette qualité, seigneur de ce lieu,

Et par Elisabeth Claire Leduc, dame du château,

Et seigneurie de Tourvois.

[…]

L. Gaudiveau et ses fils m’ont faite.

Au cours de sa longue vie, l’église Saint-Eloi subit de nombreuses dégradations et réfections dont les prix sont régulièrement discutés par la ville et sa paroisse. En 1823, l’ensemble du bâtiment et les combles sont rénovés pour un total de 12 181 francs de l’époque. Par la suite, vitraux et tribunes sont rénovés. En 1953, l’abbé Popot, triste de constater que peu de fidèles fréquentent ses offices, entreprend de moderniser son édifice et le libère de quelques tableaux, statues et éléments de chauffage disgracieux. Ainsi, l’église d’aujourd’hui ne possède plus l’aspect de ses débuts mais continue de rappeler que longtemps Fresnes fut un village.

L’ultime modification intervient avant les années 2000 avec une rénovation extérieure, œuvre du sculpteur Stéphane Daireau, qui embellit l’ensemble. Le 30 novembre 2002, veille de Saint-Éloi, se déroule l’inauguration et la remise de l’église à la Ville.

Recherches historique, iconographiques et rédaction

Étienne Boin et Dominique Couderc

Coordination administrative

Clelia Cortesi

Design graphique des pupitres in situ

Cécile Le Trung / a-l-oeuvre.fr – 2019-2021

Sources

- Mémoire en images : Fresnes, par les Amis de l’Écomusée de Fresnes. Ed. Alan Sutton, 2004, 128 pages, 19,90 ¤

- Archives municipales

- Archives de l’Écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre

- Fonds documentaire de la Société archéologique de Fresnes

Localiser le pupitre sur la carte interactive

Cette rubrique reprend les éléments présents sur le pupitre intitulé “Aqueduc Médicis” tout en y apportant des informations, photos et documents supplémentaires.

L’étrange ouvrage présent sur cette place est un des nombreux regards techniques de deux aqueducs suivant le même tracé, l’un de la Rome antique, l’autre de la Renaissance, et arpentant les sous-sols de notre ville.

Vers la seconde moitié du IIe siècle ap. J-C, les autorités romaines de Lutèce décident d’améliorer l’approvisionnement en eau de leur cité. Avec près de 5 000 habitants, celle-ci s’étend déjà sur la rive

gauche de la Seine, et les thermes de Cluny tournent à plein régime. Après différentes études, les ingénieurs décident de prélever les sources aux environs de Wissous et Rungis, à une quinzaine de kilomètres de Lutèce. Ce choix n’est pas anodin ; le lieu dispose d’une pente douce naturelle, qui permet un écoulement par gravité (1,39 mètre par kilomètre).

Construit en pierre calcaire et mortier de chaux, le monument suit la vallée de la Bièvre et parcourt ainsi les sites de Rungis, Fresnes, l’Haÿ-les-Roses, Arcueil, Cachan, Gentilly, puis ceux de la capitale jusqu’aux thermes. L’aqueduc traverse la vallée à son point le plus étroit dans l’actuelle ville d’Arcueil, avec un

pont grandiose de 330 mètres de long. Plus tard ce passage servira également pour deux autres ouvrages du même type, l’Aqueduc dit “de Médicis” (XVIIe siècle) puis celui de la Vanne (XIXe siècle).

Utilisé pendant près d’un siècle, l’aqueduc de Lutèce est rénové avec plus de soin que le premier ouvrage, après une baisse de débit des sources. Les invasions barbares qui saccagent la région et la capitale signent l’arrêt de l’aqueduc, petit à petit abandonné. Quelques siècles plus tard, la capitale s’est agrandie et les invasions ne sont plus qu’un lointain souvenir. Toutefois, l’insalubrité grandissante amène le roi Henri IV à chercher de nouvelles solutions ; ses conseillers et ministres proposent de s’appuyer sur l’aqueduc de Lutèce. Mais Ravaillac assassine le monarque, le 14 mai 1610…

Marie de Médicis, veuve royale, reprend alors le projet dans le but d’alimenter en eau les fontaines de son palais du Luxembourg. Elle donne ainsi son nom au futur ouvrage. En 1612, l’offre du maître maçon Jehan Coingt est retenue pour 460 000 livres de l’époque. Les travaux débutent le 17 juillet 1613, après la pose de la première pierre du grand regard de Rungis par le jeune Louis XIII. Les travaux durent finalement dix ans, au lieu des trois prévus, et coûtent presque le double de la somme initiale. L’eau arrose enfin les

fontaines du palais en 1624. Il faut attendre cinq années supplémentaires pour que l’ouvrage alimente les fontaines publiques et donc les Parisiens (1 500 à 2 000 m3 par jour).

L’aqueduc Médicis, long de treize kilomètres, comporte à sa création, vingt-sept regards permettant l’accès aux galeries pour maintenance. Trois d’entre eux se situent sur le territoire fresnois et baptisent ainsi certaines rues. Le premier de la ville, portant le numéro III, le plus grand et le plus beau, trône sur le rond-point de l’avenue du parc Médicis. Classé aux monuments historiques le 1er mai 1933, il est également le plus profond de tous, et plonge ainsi jusqu’à dix mètres sous terre. À son sommet, figure un objet étrange dont il convient toujours d’établir la nature. Tout d’abord considéré comme un théodolite (instrument d’astronomie), il s’avère en réalité être un cadran solaire selon M. Denis Savoie, ancien directeur du planétarium du Palais de la découverte. Le second regard, portant le numéro IV, plus petit et fonctionnel, se situe dans la rue éponyme.

Enfin, le dernier regard, numéro V, est logé au sein d’une résidence privée, allée des Renardeaux

De nos jours, les deux aqueducs n’alimentent plus la capitale et les villes qu’ils traversent en eau potable. Toutefois, si le débit est considérablement réduit, les eaux parviennent toujours à la Maison du Fontainier (42, avenue de l’Observatoire, Paris XIVe) où trois bassins permettaient la distribution de l’eau : clergé

(31%), roi de France (41%) et fontaines publiques (28%).

Recherches historiques, iconographiques et rédaction

Étienne BOIN et Dominique COUDERC

Coordination administrative

Clelia Cortesi

Design graphique des pupitres in situ

Cécile Le Trung / a-l-oeuvre.fr – 2019-2021

Sources

• Philippe Laporte, L’aqueduc Médicis. Ses souterrains entre Rungis et le palais du Luxembourg, éditions OCRA, Avril 1998

• Madeleine Leveau-Fernandez, Le Val-de-Bièvre : Histoire d’un territoire (rapport de recherche), Écomusée du Val-de-Bièvre, 2013

• Eau de Paris : www.eaudeparis.fr

• Yannick Geoffroy : http://ruedeslumieres.morkitu.org

• Fond documentaire de l’Écomusée du Val-de-Bièvre

Localiser la plaque sur la carte interactive

Cette rubrique reprend les éléments présents sur le pupitre intitulé “Sanatorium Sainte-Marguerite” tout en y apportant des informations, photos et documents supplémentaires.

Derrière ce grand portail se cache l’escale Louise de Marillac, lieu de charité et d’entraide des soeurs de Saint-Vincent-de-Paul et qui fut autrefois un sanatorium.

Cette superbe bâtisse était abandonnée et en ruine,

lorsque Hugues Auguste Renaudin en fit l’acquisition

au printemps 1910. Ce notaire, originaire de Sceaux, créait depuis quelques années de nombreuses œuvres de charité : orphelinats, crèches, jardins ouvriers, bourses d’aide… Il perpétuait ainsi la mémoire et l’action de sa femme et de sa mère, toutes deux prénommées Marguerite, décédées en

1893 et 1908 et qui avaient dédiée leur vie à la charité.

Lors de la vente, cette maison laissée à l’abandon n’était entretenue que par une seule personne, une sœur de la congrégation de Saint-Vincent-de-Paul. Celle-ci pensait depuis longtemps à rénover le bâtiment et à en faire une maison de repos ou de santé. Elle expose alors ses idées au nouveau propriétaire, qui conquit, met sa fortune à disposition et l’accompagne dans le projet. Ainsi, ils décident de créer un sanatorium de 24 lits pour jeunes femmes pré-tuberculeuses de la région parisienne, anémiées par la vie d’atelier, de bureau, de magasin ou d’usine. La sœur dirige les travaux et la réhabilitation du bâtiment principal, du pavillon des parloirs et de la salle des fêtes mais également du pavillon d’isolement. Le nom de Sainte-Marguerite est donné au sanatorium en hommage à la femme et à la mère de M. Renaudin.

Pour aider à la guérison des futures pensionnaires, tout est prévu. Le parc de la propriété frôle les trois hectares (l’actuel parc André Villette), du troisième étage, la vue sur Paris est imprenable, la cuisine est équipée du matériel dernier cri, un cabinet de consultation pour les médecins possède des appareils de stérilisation à chaud, le système de chauffage diffuse dans toutes les pièces, les salles de bains sont modernes et des jeux (tennis, croquet, balançoires…) équipent le parc. Le sanatorium, par sa situation et ses services, correspond alors largement aux

exigences de confort et d’hygiène moderne de l’époque.

Le 12 juin 1910, le préfet de la Seine, Justin Germain Casimir de Selves, inaugure le bâtiment, en compagnie de l’équipe dirigeante, de M. Renaudin et d’Auguste Daix, alors maire de Fresnes. Devant la beauté des lieux, le préfet s’exclame : « Mon cher Monsieur Renaudin, vous avez pris le plus joli coin de tout mon département pour votre sanatorium ».

Une semaine plus tard se déroule l’inauguration religieuse. En effet, le sanatorium, bien qu’acheté par Hugues Renaudin, dépend de la congrégation des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Près de 3000 personnes sont présentes ce 19 juin 1910 lorsque survient Monseigneur Amette, archevêque de Paris, qui bénira par la suite le sanatorium.

Pour l’année 1910, 22 malades sont accueillies au sanatorium pour un séjour moyen de 49 jours et 21 seront déclarées guéries par les médecins. L’année suivante, la fréquentation augmente et ce sont 64 malades sur 72 qui guériront. Le traitement classique comportait des médicaments, des cures d’air et de chaise longue, de l’héliothérapie, de l’hydrothérapie, de la gymnastique respiratoire et une alimentation hygiénique. Plus tard, des blessés de la Première Guerre mondiale furent soignés par les sœurs au sein de l’établissement.

De nos jours, la maison existe toujours mais le sanatorium n’est plus en fonction, la banlieue ayant rattrapé la campagne fresnoise de l’époque. Le bâtiment se nomme Escale Louise de Marillac et accueille, depuis 1988, les familles de détenus venant de loin pour visiter leurs proches. En revanche, les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul sont toujours présentes. Le parc, quant à lui, est devenu public sous le nom d’André Villette.

Recherches historiques, iconographiques et rédaction

Étienne Boin et Dominique Couderc

Coordination administrative

Clelia Cortesi

Design graphique

Cécile Le Trung 2019 / a-l-oeuvre.fr 2020

Sources

• Mémoire en images : Fresnes, par les Amis de l’Écomusée de Fresnes. Ed. Alan Sutton, 2004, 128 pages, 19,90€

• Une belle histoire, article paru dans le Panorama Fresnois n°33 de novembre 1992

• Archives municipales

• Archives de l’Écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre

• Archives municipales de la ville de Sceaux

Localiser le pupitre sur la carte interactive

Cette rubrique reprend les éléments présents sur le pupitre intitulé “La Peupleraie” tout en y apportant des informations, photos et documents supplémentaires

Le domaine de la Peupleraie constitue encore de nos jours la seule expérience de construction d’habitat collectif par des « Castors ». Labellisée « Patrimoine du XXe siècle » par le ministère de la Culture, elle recèle une histoire riche et sociale.

Au lendemain du Second conflit mondial, la France connaît une crise du logement sans précédent. Près de la moitié des Français sont touchés et les Parisiens occupent parfois des logements sans confort : eau courante, toilettes et parfois cuisines manquent à l’appel. En plein baby-boom, les jeunes couples vivent chez leurs parents ou à l’hôtel. À la fin des années 1940, le ministre de la Reconstruction, Eugène Claudius-Petit, émet alors le souhait que 240 000 nouveaux logements soient construits chaque année en France. En 1950, seulement 71 000 voient le jour.

De nombreux projets d’habitation à loyer modéré (HLM) naissent ainsi en région parisienne, mais ne parviennent pas à couvrir les besoins. C’est alors que des hommes et des femmes émettent l’idée de construire eux-mêmes leur logement, pour en faire baisser le coût, et se regroupent ainsi en associations. Ils adoptent alors le nom de ce rongeur célèbre qui construit son propre habitat, des barrages et des digues sur les cours d’eau.

En 1955, Fresnes est essentiellement rurale, mais proche de Paris, et de nombreux terrains restent attrayants et constructibles. L’Association locale des Castors de Fresnes (ALCF) est créée la même année pour un projet de 800 logements. Les emplacements retenus, au sud-ouest de la ville, sont d’anciennes landes marécageuses ayant appartenu à la Seigneurie de Berny, puis acquises par des particuliers après la Révolution et la confiscation des biens de l’Abbaye de Saint-Germain.

Sur ces douze hectares serpente la Bièvre qu’il faut alors canaliser et enterrer avant de commencer toute construction. Le projet architectural de la Peupleraie comprend 30 maisons individuelles et 7 bâtiments

d’habitat collectif. Un centre commercial, un groupe scolaire et d’espaces verts complètent le tout. Les architectes, Marcel Roux et Charles Thomas (père des résidences fresnoises du Clos de la Garenne et du centre d’hormonologie), disciples de Le Corbusier optent pour des lignes simples, une orientation ensoleillée, un agencement en duplex et une construction économique selon les grands principes de l’époque.

Les travaux débutent en 1956 et l’Association locale des Castors de Fresnes donne des conseils, prépare les dossiers, effectue les démarches et oriente ses membres vers les travaux à accomplir. En se lançant dans l’aventure, un Castor devait fournir 600 heures de travail pour un appartement et 1 200 heures pour un pavillon. Le gros œuvre était effectué par des entreprises spécialisées et les Castors, futurs propriétaires, prenaient en charge plomberie, électricité, travaux de terrassement et fabrication des cloisons en plâtre. Ils travaillaient principalement les week-end et se rendaient en famille sur le chantier pour effectuer leur nombre d’heures requis. La participation des Castors à la construction de leurs propres logements leur permettait également d’obtenir des facilités financières. Pour un apport initial de 30 000 francs, les familles versaient alors des mensualités moyennes de 11 500 francs sur une période de vingt ans, soit près de 20 % d’un salaire moyen de l’époque.

Parce qu’ils ont construit ensemble leur domaine après avoir longtemps espéré un logement décent, les premiers habitants de la Peupleraie ont su créer et perpétuer un esprit communautaire. Aujourd’hui encore,

le domaine de la Peupleraie, seule expérience de logement collectif réalisée par des Castors en France, est reconnu et apprécié de toutes parts. À tel point que l’État qualifia, en 2009, cette résidence de « construction remarquable du siècle dernier » avec le label « Patrimoine du XXe siècle ». Un gage certain de qualité et de bien-vivre qui caractérise la Peupleraie.

Recherches historiques, iconographiques et rédaction

Étienne Boin et Dominique Couderc

Coordination administrative

Clelia Cortesi

Design graphique

Cécile Le Trung / a-l-oeuvre.fr

2019-2021

Sources

• Résidence de la Peupleraie, patrimoine du XXe, article paru dans le Panorama n°79 de novembre 2009

• René Primard, Panorama n°61 – janvier 2008

• Paroles de Castors, Panorama n°80 – juin 1997

• La Peupleraie, une cité de pionniers, Panorama – Mars 1997

• Mémoire en images : Fresnes, par les Amis de l’Écomusée de Fresnes. Ed. Alan Sutton, 2004, 128 pages, 19,90€

• Ils ont inventé leur banlieue, ouvrage collectif par les Amis de l’Écomusée de Fresnes, 180 pages, 15€

• La Peupleraie, une cité dans la ville, exposition de l’Écomusée du 8 mars au 31 juillet 1997

• Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val-de-Marne (CAUE 94)

• Archives municipales

• Archives de l’Écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre

• Association Régionale des Castors d’Ile-de-France (ARCIF)

Localiser le pupitre sur la carte interactive

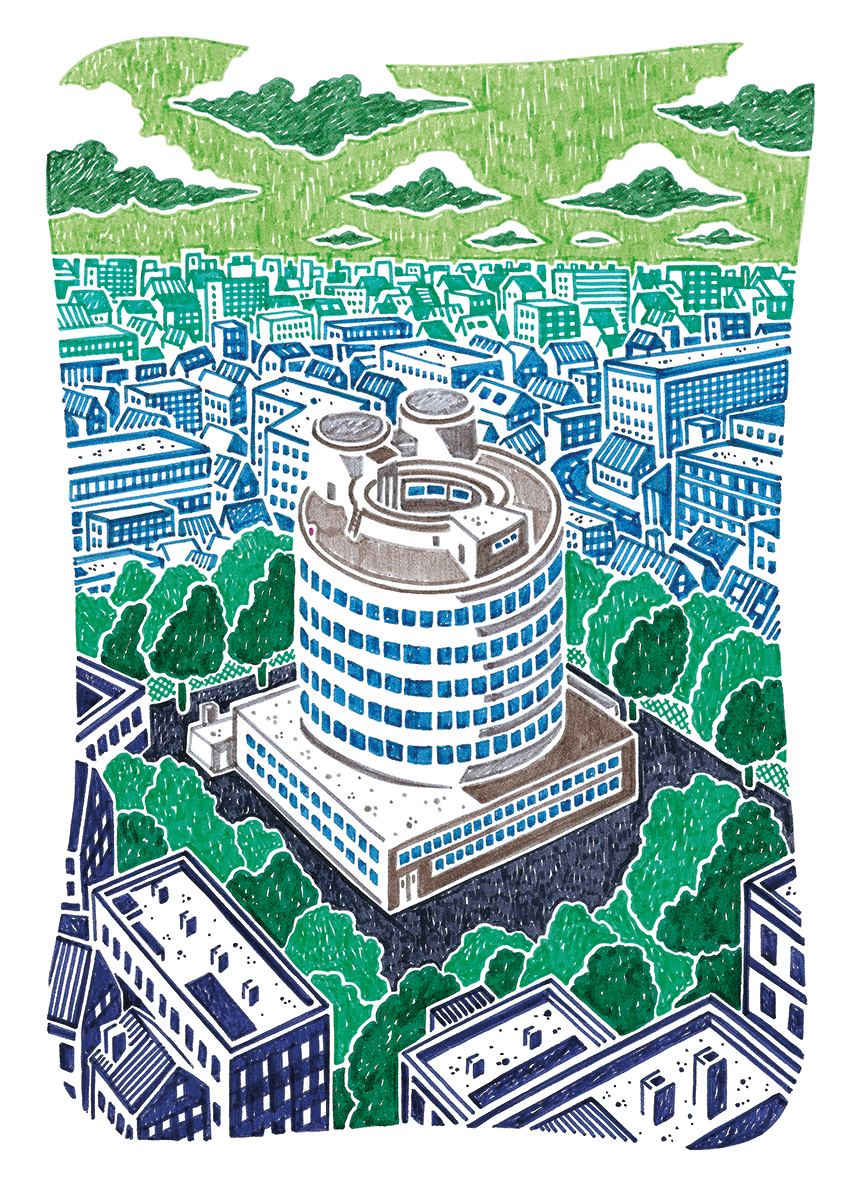

Pendant trente ans, de 1969 à 1999, un étrange bâtiment circulaire occupa l’espace des résidences qui se situent à l’angle de la rue de Verdun et du boulevard Pasteur. Il accueillait la Fondation de Recherche en Hormonologie, qui mena une activité de consultation et de recherche scientifique de pointe.

Créée en 1960, la Fondation dépend de l’Association pour le Développement de l’Hygiène Maternelle et Infantile (ADHMI) et exerce boulevard Brune à Paris. Gérant également l’Institut de Puériculture de Paris (IPP) dans les mêmes locaux, l’ADHMI s’inscrit pleinement dans le courant de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) de l’après-guerre. En effet, l’explosion démographique (ou baby-boom) appelle, dès 1945, les autorités publiques à surveiller, encadrer et apporter les soins aux femmes enceintes et jeunes enfants.

Un décret du Conseil d’Etat du 29 novembre 1960 fixe les statuts, le fonctionnement ainsi que le mode d’administration de la Fondation de Recherche en Hormonologie (FRH]. À ses débuts, la jeune structure s’installe dans les locaux parisiens de l’IPP, mais se retrouve bien vite à l’étroit. En effet, le développement rapide des activités oblige la direction à transformer des chambres d’élèves en laboratoire. Recherchant des locaux mieux adaptés et sécurisés, la Fondation opte finalement pour la construction complète de locaux scientifiques.

Le terrain idéal est finalement trouvé à Fresnes et le Dr Robert Scholler, directeur, s’associe avec les architectes Roger Nedonchelle et Charles Thomas. Ce dernier est également à l’origine des résidences du Clos de la Garenne et de la Peupleraie. Ils imaginent ensemble un bâtiment exclusivement dédié à la recherche et sécurisé, mais aussi pourvu de salles de documentation, de secrétariat, de consultation, de studios pour les stagiaires, de deux appartements pour les professeurs étrangers, d’un amphithéâtre de 144 places, de salles de congrès et d’un espace de restauration. Un système d’épuration et de filtrage des eaux usées et des résidus d’analyses est prévu avant déversement dans les égouts. En effet, à cette époque, les tests et dépistages hormonaux s’effectuent principalement via l’urine, mais le centre opte pour le plasma.

Les travaux s’achèvent le 31 janvier 1969, mais seuls les deux étages reçoivent d’abord les services de la Fondation. L’installation se fait progressivement et bientôt le bâtiment résonne d’une activité florissante. Trente chercheurs s’attèlent alors à comprendre stéroïdes, hormones hypophysaires, ovaires, testicules, thyro1·de, placenta … Outre la recherche, le centre reçoit également des patients pour de simples consultations, analyses ou exploration fonctionnelle. Ainsi, une maternité de 54 lits et une clinique sent destinées aux malades et aux médecins de la région.

Au plus fort de son activité, dans les années 1990, le centre d’Hormonologie de Fresnes emploie 320 personnes, utilise cinq de ces nouvelles machines appelées ordinateurs, reçoit du lundi au samedi de 7h30 à 18h et pratique les analyses courantes, les dosages de médicaments, les marqueurs tumoraux, les allergies et déjà le dépistage du SIDA. Le centre fournit les résultats dans la même journée et effectue aussi, gratuitement, le test de l’hypothyrol°die néonatale, affection du nouveau-né.

Preuve de l’étendue de son champ d’action et de sa renommée, le centre d’hormonologie est reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS]. Ses chercheurs participent aux colloques et aux partenariats nationaux et mondiaux. Le 14 octobre 1987, 400 médecins assistent, à Fresnes, à une rencoSIDA et Reproduction». Par la suite, l’amélioration et la généralisation des techniques modernes qu’il fut le premier à employer, lui furent fatales. L’activité du centre d’hormonologie déclina peu à peu. Il fut démoli dans le courant de l’anée 2000 et laissa place aux résistances du Prieurée et des Capucines.

Recherches historiques, iconographiques et rédaction

Étienne Boin et Dominique Couderc

Coordination administrative

Clelia Cortesi

Design graphique

Cécile Le Trung / a-1-oeuvre.fr

2019-2021

Sources

Archives municipales

Des savants parmi nous, article du Panorama fresnois de novembre 1987, Mémoire en images: Fresnes, par les Amis de !’Écomusée de Fresnes.

Ed. Alan Sutton, 2004, 128 pages, 19,90 €

Glauque Land, site internet de Timothy Hannem, fiche de l’exploration urbaine du bâtiment, 1999

Localiser le pupitre sur la carte interactive

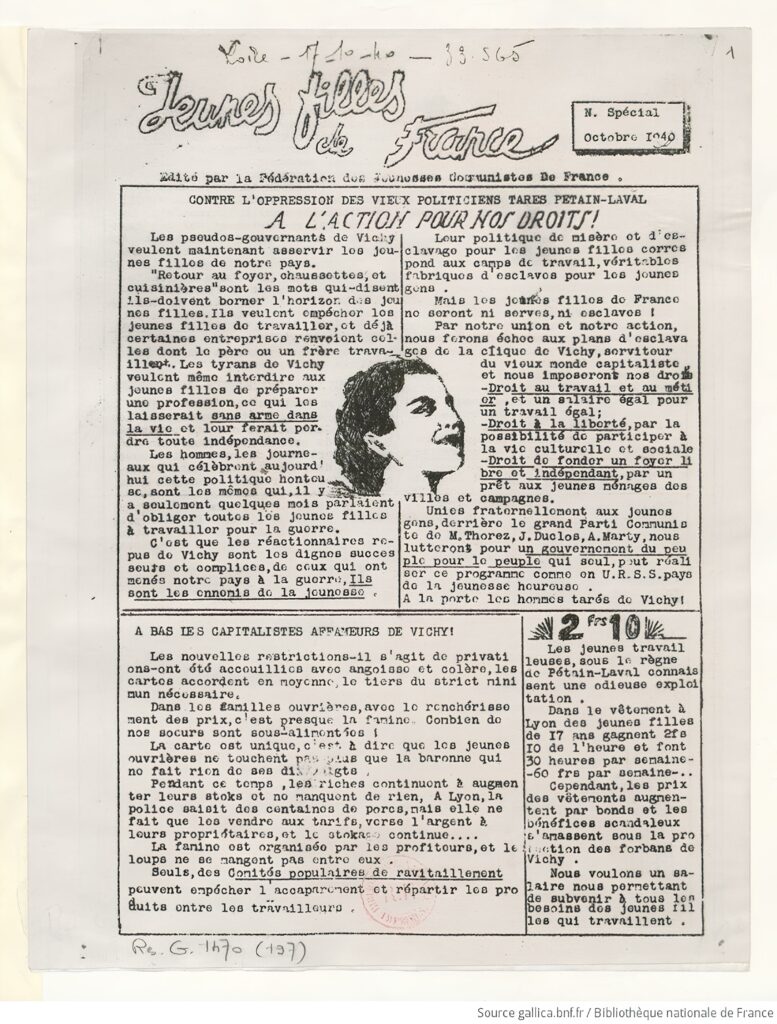

Francine Fromond est née le 2 octobre 1917 à Paris. Issue d’un milieu social modeste, elle obtient son certificat d’études et devient sténo-dactylo. Influencée par son frère Marcel, elle rejoint les jeunesses communistes et adhère à l’Union des jeunes filles de France.

Jeune femme engagée, elle suivra une formation clandestine à Moscou au sein de l’École léniniste internationale dès 1935 sous le nom de Madeleine Dupuy puis aidera au ravitaillement des républicains pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Lors de l’entrée en guerre de l’URSS en juin 1941 dans la Seconde Guerre mondiale, Francine Fromond est envoyée par Moscou en Angleterre puis en France pour contribuer à la Résistance. Avec sa mère et Joséphine Turin, elles sont arrêtées le 30 juillet 1943 à Saint-Verand par la Milice française. Elles sont livrées à la Gestapo et torturées.

Plaque de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes apposée sur les murs de la prison de Fresnes.

Francine Fromond est ensuite transférée à la prison de Fresnes et est fusillée le 5 août 1944 à l’âge de 26 ans. Symbole féminin de la Résistance française, elle marque l’histoire de France par son engagement politique et son sacrifice.

Texte rédigé par les élèves de la commission citoyenneté du Conseil de la Vie Collégienne du collège Francine Fromond en 2024

Recherches historiques, iconographiques et rédaction

Élèves de la commission citoyenneté du Conseil de la Vie Collégienne du collège Francine Fromond (2024)

Coordination administrative

Marion Helbert

Design graphique

Cécile Le Trung / a-l-oeuvre.fr 2019-2024

Sources

MAITRON, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et social (https://maitron.fr/spip.php?article24419, notice FROMOND Francine, Albertine [Pseudonyme à Moscou : Madeleine DUPUY] par Michel Dreyfus, René Lemarquis, Claude Pennetier, Jean-Pierre Ravery)